里山の自然学校2025

第 5 回《夜の昆虫観察》

【2025/7/20 更新】

里山の自然学校2025

第 5 回《夜の昆虫観察》

【2025/7/20 更新】

|

日時 2025年 7月 20日(日) 16:00〜21:00 晴 場所 集合 市民活動室 活動 谷戸、萌芽更新地区、芝生広場上雑木林、奥の池周辺など 解散 東口 参加(里山の自然学校 2年生)杉山智基(18:00〜)、関山敢太、山崎晃汰、峰和菜子 4名 (里山の自然学校 1年生)前場理宏、三重野寛太、山室幹太、山本瑛大 4名 卒業生サポーター 安達湊都(18:00〜)、佐野詩織、原田天雅 講師サポーター 伊澤高行 講師・事務局 岩田臣生 合計 13 名 第5回の里山の自然学校は、夜の昆虫観察です。 このプログラムは、2004年6月の活動経験から、里山の自然学校の活動を企画した時に、プログラムの一つに組み込むことを考えたものです。 2004/6/17(火)のことなのですが、午後、ホタルの里に再生した田圃の草刈りを行ってから、 ホタル調査を行って、それから、伝統工芸館近くの見晴台で、昆虫班が実施したライトトラップ調査に参加しました。 その時に、生田緑地でも極めて珍しいガガンボモドキが1匹、採集されました。 ライトトラップは、日中の調査では出会えないような珍しい昆虫に出会える調査です。 里山の自然学校では、大勢の子どもたちが、安全に観察できることが重要ですので、そのための装置や開催方法を検討して、2005年から実施してきました。 光に集まってくる昆虫は、毎回同じではありません。 飛来する昆虫の数や種構成などを記録しておいたら、生田緑地の昆虫相についての変化を知る手掛かりになると思うのですが、それはできていません。 さて、里山の自然学校の夜の昆虫観察は、21回目になります。 プログラムとしては、16:00集合で、夕方の生田緑地の自然観察から始めています。 夏の午後の生田緑地は、一種独特の暑さに覆われています。 ニイニイゼミとウグイス?が鳴く中、谷戸に降りました。 ヤブミョウガの花の盛期は過ぎて、実に移りつつあります。 ヤブミョウガはミョウガの仲間ではないと言うと、不思議がりますが、花のつき方を想い出せば、異なると納得します。 ツユクサの仲間です。

園路を外れて萌芽更新地区に入ろうとすると、入りたがる子と嫌がる子がいましたので、入りたいという子だけ連れて、入林しました。 萌芽更新の話もしました。

樹液レストランの観察を行なおうとしましたが、来客はありませんでした。 木道の上には、カラスに食べられたらしいカブトムシの残骸が、いくつも転がっていました。 別の樹液レストランを覗こうとしましたが、こちらは樹液が涸れて、閉店していました。 この雑木林の自然観察を諦めて、入林しなかったチームと合流し、谷戸の自然観察を続けました。 5/25(日)に、里山の自然学校として田植えを行った上の田圃の苗の状態を観察しなければなりません。 ところが、上の田圃への導水路の途中に水漏れ穴が開いていて、そこで水は消えていました。 これは放置できませんので、その辺に落ちていたモウソウチクの枯葉と泥を使って、穴を塞ぎ、水を流しました。 畦沿いに掘ってある溝には、僅かに水が残っていました。 皆が植えた稲の苗が大きく育っているのを観察しました。

田圃下草地のノカンゾウが咲き始めていました。

下の田圃には、オオシオカラトンボが4〜5匹、戯れていました。 田圃には、コナギ、チョウジタデ、クワイなどが葉を広げていましたが、その中で、細い茎を伸ばして、小さな白い花をつけている水草を教えました。 国の絶滅危惧II類、県の絶滅危惧IA類の水草で、水田ビオトープ班の活動として、この谷戸では保護していますが、 県内各地から消えて、県内では、ここに生育しているだけになってしまった植物であることを教えました。 このような環境が消えてしまえば、この植物も消えてしまいます。 生田緑地には、様々な多摩丘陵の自然が残っているということを知って、そのことを大切にしてほしいと思いました。

谷戸の末端の上空10mほどのところをコシアキトンボのようなトンボが数匹、飛んでいました。 戸隠不動尊跡で、記念の集合写真を撮りました。

芝生広場上雑木林の自然観察を行いました。 この雑木林は、2020年から、里山倶楽部の活動として、伐採更新を行っている雑木林です。 今年から、樹林倶楽部の調査を受け入れました。 飯室山南地区のような皆伐ではなく、残したい植物を残しながらの伐採更新です。 林内は、観察路をつくったりしていますが、歩き易いとは言えない状態です。 特別扱いで林内観察を認めました。 子どもの目には、どのように見えるのでしょうか。

生田緑地整備事務所裏に戻って、ライトトラップの準備をしてから、市民活動室で夕食の弁当を食べました。

ニイニイゼミの羽化観察の場所には、伝統工芸館脇から、急な階段を降りることにしました。 来園者の往来は少ない自然探勝路だと思ったので、樹木やアズマネザサの繁みなどを観察しながら歩きました。

ナラ枯れのために伐採された大木の伐り株なども、観察しました。

奥の池のメタセコイア林に降りました。 メタセコイアの根元に近い所に、ニイニイゼミの羽化殻がついています。 丹念に観察して、羽化途中の個体を見つけて、羽化を観察しました。

観察させてもらったニイニイゼミです。 .jpg)

.jpg)

.jpg)

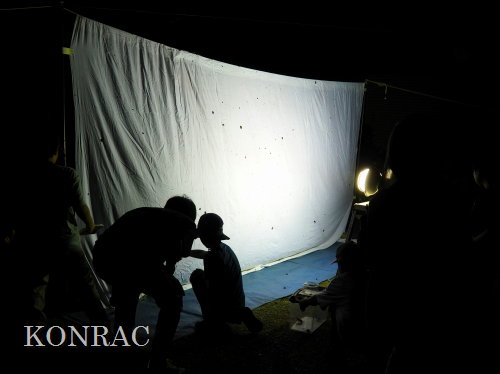

整備事務所裏に戻って、ライトトラップに飛来した昆虫を観察しました。

ライトトラップの前でも集合写真を撮りました。

解散は、21:00 東口としましたので、卒業生サポーターの原田君、安達君、佐野さんの3人に、東口まで連れて行ってもらい、 伊澤、岩田はライトトラップの片付けを行いました。 今回のライトトラップに飛来した昆虫/////  ▲カブトムシ(オス、メス)  ▲コフキコガネ  ▲クロカミキリ  ▲キマダラカミキリ  ▲ミドリカミキリ  ▲ウスバカゲロウ  ▲ホシウスバカゲロウ  ▲モンスズメバチ  ▲キマダラセセリ  ▲アミメキシタバ  ▲フシキキシタバ  ▲ツクシアオリンガ  ▲チャバネアオカメムシ  ▲ツヤアオカメムシ  ▲クサギカメムシ  ▲ニイニイゼミ ライトトラップではなく、歩いて、観察できた昆虫/////  ▲ノコギリクワガタ  ▲ウスバカミキリ |

里山の自然学校のスタートページ

里山の自然学校のスタートページ