里山の自然学校2008

第13回《冬の里山、修了式》

【2009/2/15 更新】

里山の自然学校2008

第13回《冬の里山、修了式》

【2009/2/15 更新】

|

日時 2月14日(土) 10:00〜15:00

場所 生田緑地、青少年科学館 参加者 神山歩未、神山幸雅、芝原紗希、永喜稜晟、須田大貴、尾崎基和、佐々木遥太、芝原紗希、山内冴香 OB)鈴木志歩、永喜誠洋 10人 講師 岩田芳美、藤間、中臣謙太郎、山本晃、岩田臣生 里山の自然学校2008も今日が最終回です。 数日前の天気予報では雨でしたが、一転して晴れ渡り、しかも初夏の陽気となりました。

青少年科学館前に集合して、いよいよ冬?の里山に出発です。

ヒマラヤシーダのマツボックリがバラバラになって落ちています。 シジュウカラが食べた残りが散乱しているのですが、芯の部分や見落とされた種子も見つかりました。

クスノキの辻の周辺ではいきもの探しが始まりました。

七草峠に向かう道でも様々なものが見つかりました。 サザンカの上を越冬中のムラサキシジミが飛びました。気温の上昇が虫たちの活動を活発にしています。

北部公園事務所脇の谷戸への降り口に向かう途中では、子どもの吹くササ笛に野鳥が囀り返してくる場面がありました。

谷戸への降り口のところで集合写真を撮りました。

谷戸へ降ります。

萌芽更新地区に寄りました。 1年前のササ刈りに参加した子どもからは、1年間で成長したアズマネザサが伸びていることに驚いていました。

ツチグリが見つかりました。胞子が飛び出します。

冬木立の中を、更に進みます。カラスの巣か丸見えになって樹上にありました。

ハンノキ林上の池の周辺の樹上には、シジュウカラ、エナガ、コゲラなどが集まっていました。

ハンノキ林の中では、木道の上にハンノキの雄花が沢山落ちていました。 木の先端付近には、まだ沢山の雄花がついているのが見られます。

湿地の水辺には、ジョウビタキやキセキレイが集まっていました。 キセキレイは、毎冬1羽が観察されていましたが、この日は3羽が観察されました。

初夏の陽気につられたのか、ウシカメムシが出ていました。

ジョウビタキ♀が田圃の近くに来ていました。

上の田圃の周辺にはオオイヌノフグリやタネツケバナ、フキノトウが咲いていました。 また、キタテハが数羽きていました。

下の田圃周辺です。

戸隠不動跡へ向かう途中で、ウラギンシジミに出会いました。

メジロが囀っていました。

枡形山へ向かいます。

枡形山広場に集合、お昼のお弁当にしました。

青少年科学館へは東口経由で行くことにしました。 余りの暑さに少しでも木陰の道を歩きたいというのです。

園路の真ん中に糞がしてあって、これを糞でしまった子どもがいました。 マナーの悪い人が結構います。 多分、途中ですれ違った2頭の犬を連れた人でしょう。

菖蒲池上の流れで少し休憩しました。

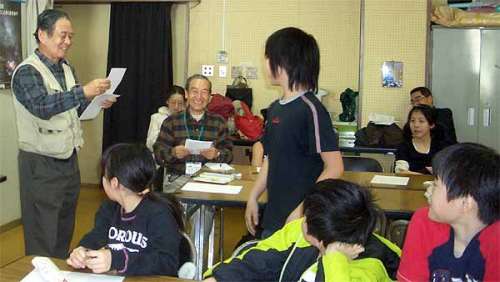

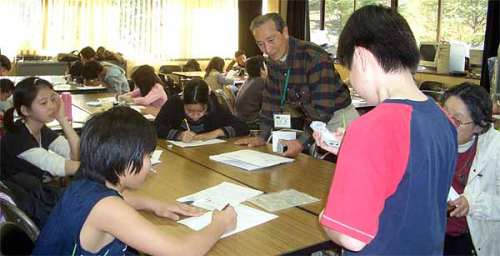

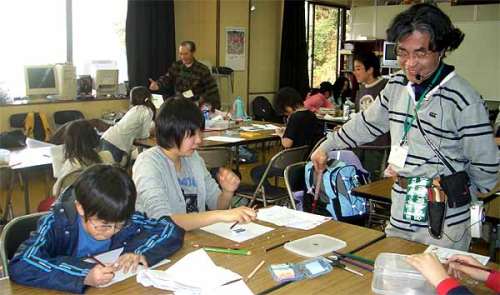

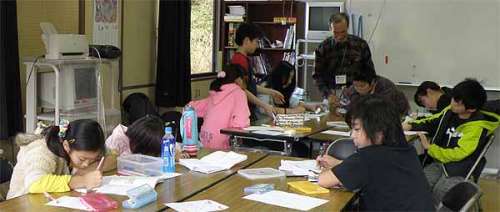

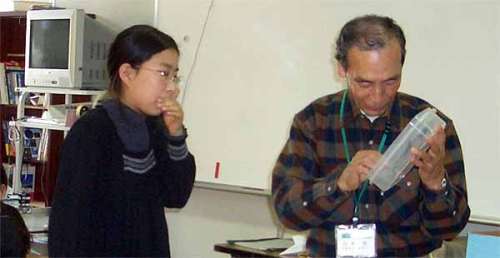

青少年科学館に戻って、午後は修了式です。 先生方から感想を述べてもらいました。

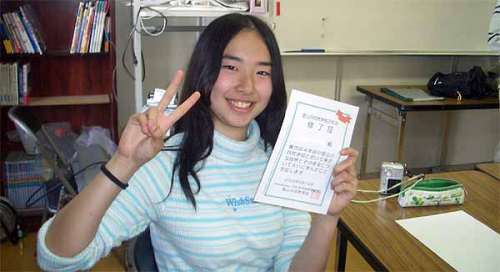

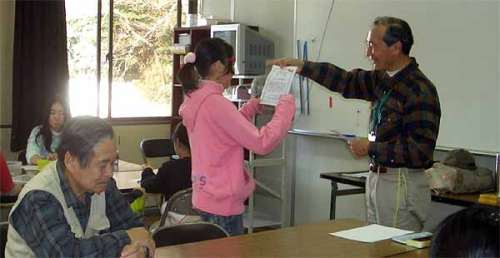

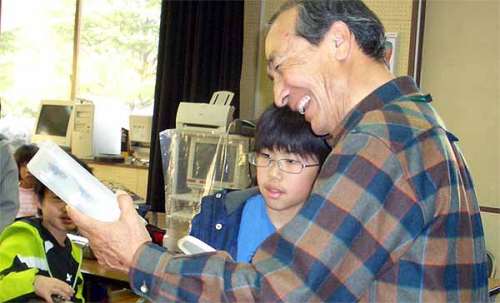

修了証書を授与しました。 今年度は全回参加者はいませんでした。1日休んだ人が5人いました。

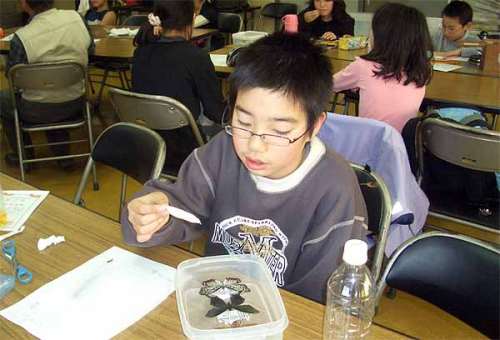

続いて作文です。1年間の感想や午前中の里山歩きでの研究論文です。

夏の標本づくりでつくった標本を返しました。

|

かわさき自然調査団の活動

かわさき自然調査団の活動